You are here母乳Q&A

母乳Q&A

各位在餵哺上如有任何疑難,可試從下列50條(答案經由三位國際認證母乳顧問 - 林志愛、林茵怡、余婉玲 - 審閱)常問的問題中找到一些資料。無論妳是否找到妳所須的答案,只要妳有需要,我們仍很歡迎妳隨時致電本會熱線 2540-3282 或前往討論區或本會Facebook專頁留言,本會經驗餵哺母乳義工媽媽將會盡力於24小時內回覆(假日除外)。很多情況下,在餵哺上的問題是很容易解決的,只要妳能盡快尋找協助及支持。

餵哺初生嬰兒技巧 (22)

從懷孕到養育孩子的過程裏,母乳餵養是一個密不可分的重要環節。懷孕時,媽媽透過臍帶供應胎兒成長時所需的養分;分娩後,媽媽繼續以母乳育兒。餵哺母乳不單純是為孩子提供營養和保護,也是表達愛與關注的行為。

寶寶呱呱墮地,離開了媽媽的子宮,成為獨立的個體,但身體機能、情感認知等各樣發展都處於十分脆弱的狀態,要依賴父母無微不至的照料。母乳除了能為孩子提供容易消化、份量合適、全面的營養素(如蛋白質、脂肪、碳水化合物、維他命及礦物質等),更含有大量酵素、抗體、活細胞這些奶粉無法複製的成份,是有生命的食糧,能保護、鞏固新生兒脆弱的免疫系統,保護粘膜免受感染,減低患敏感症的風險。而且母乳是十分安全的食物:它溫度適中、新鮮、更會隨著環境中的病原體而反應。奶量由寶寶控制,避免因飲用過量而導致痴肥。

母乳除了是最完整的食物,直接餵哺寶寶有助建立親密的親子關係,給予孩子溫暖及安全感。由於親餵母乳與人工餵食在過程上的不同,越來越多的證據顯示,餵哺母乳這個行為,對孩子的身體健康、心智乃至於人格發展都有長遠的影響。媽媽在哺乳的過程裏,亦會獲得生理、心理以及精神上的益處與回饋。如果媽媽最終要以奶粉餵哺,應盡量模仿母乳餵哺的姿勢、手法,著重與孩子的親密接觸,以增進親子關係。

世界衞生組織建議,寶寶首6個月應餵哺母乳,至6個月後才開始添加固體食品,並一直哺乳至2歲或以上。雖然餵哺母乳是一種天生、自然的行為,但它也是一種需要學習的行為。只要有準確訊息、家庭、社區和醫療系統的支持,幾乎所有媽媽都能以母乳育兒。對於每個家庭以至於社會整體而言,餵哺母乳帶來的益處十分顯著,是重要的公共健康課題。

懷孕後期和寶寶出生後首數天,媽媽身體會製造養份極為豐富的乳汁。這就是初乳了。

初乳內裡成份含多種免疫球蛋白、酵素、抗體、活性白血球,具有殺菌及抑菌的作用,是濃度高、量少的精品。雖然初乳的份量少(每次餵哺約幾毫升),但由於寶寶出生前,在媽媽肚中已儲備了一定的能量,加上一般初生嬰兒之胃部容量只如波子般大小(請參考如何知道嬰兒是否吃飽?),只要嬰兒密密吸吮,其實已非常足夠。

寶寶吃母乳是否足夠,可由幾方面觀察:

- 吸吮時有沒有停頓及吞嚥的動作和吞奶的聲音(可留意耳下腮骨的動作幅度)。

- 在吃完母乳後表現滿足的樣子,能睡上1-3小時(但首週餵哺時,每1-2小時餵一次是正常的)。

- 出生約1-2週後,寶寶的體重會逐漸增加,達到生長標準。全母乳的嬰兒每週平均可增磅125克,每月可增長0.5-1公斤。

- 足夠的大便和小便(請參考下表)。

|

首1週

|

首2週

|

首3週

|

|||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 第1天 | 第2天 | 第3天 | 第4天 | 第5天 | 第6天 | 第7天 | |||

|

嬰兒

胃容量 |

波子

|

高爾夫球

|

乒乓球

|

雞蛋

|

|||||

|

小便

(濕片) |

最少

1條 |

最少

2條 |

最少

3條 |

最少

4條 |

最少6條

|

||||

|

大便

(髒片) |

最少1至2條,深綠至黑色濕潤的胎糞

|

最少3條,啡、綠至黃色糞便

|

最少3條,呈糊狀、有粒粒的黃色糞便

|

||||||

有時初生嬰兒首數週亦可能會每天有很多次大便,這也是正常的(請參考Q21)。

當然可以!初生嬰兒肝臟發育未成熟,排泄黃色的膽紅素較慢,令寶寶出生後面黃(黃疸),此生理性黃疸在初生嬰兒(尤其是亞洲人)中是很普遍的,而且絕對可以繼續餵母乳。媽媽只要頻密餵.哺(每24小時約10-12次),讓寶寶進食多點母乳,令腸道蠕動加快,盡快排出膽紅素,便會令黃疸加快消退。

有時餵母乳的嬰兒退黃的時間較長,因母乳的某些成份確會令黃疸延長,但並無其他影響。只要面黃期間經健康院或醫生檢查,認為寶寶身體健康,媽媽便可放心。同時,亦無需因此而餵清水或葡萄糖水給嬰兒(請參考Q12),因這會令寶寶感到飽肚而減少吸吮母乳,不但影響上奶情況,更令寶寶得不到需要的營養。

如發現寶寶面部突然增黃,應盡快帶他到母嬰健康院或醫生診所接受檢查。

寶寶拒絕含乳的原因有很多,通常是多種因素的結合。

- 如果媽媽的乳頭特別大、凹陷或者是太扁平,這些狀況可能會讓含乳較難,但並非不可能。(請參考Q14)

- 分娩過程中所用的藥物,尤其是麻醉性止痛藥,影響寶寶的吸吮反應長達幾天。

- 嘴部的異常(如顎裂、舌繫帶過緊等)也可能會造成寶寶無法含上乳房。

- 哺乳是一套要協調的複雜動作,寶寶需要在媽媽乳房練習。人工奶嘴會干擾寶寶的含吮姿勢。如果寶寶習慣了乳汁從奶瓶快速流出,要在媽媽乳房努力吸吮就變得困難。

- 母乳餵哺的秘訣是要按寶寶的覓食信號而餵,不要硬依時間表。如果媽媽長期過分緊張,在寶寶未準備好、或沒興趣吃奶時逼著寶寶吸吮乳房,寶寶就會越加抗拒,擔心的媽媽可能就會以其他方式餵哺(如奶瓶),而致惡性循環,情況愈發糟糕。

最佳的預防方法,是讓寶寶一出生後就盡快與媽媽肌膚接觸,讓寶寶盡早發揮吸吮本能。在醫院期間不要不必要地將母嬰分隔,讓媽媽能隨時回應寶寶的覓食信號,讓寶寶在媽媽乳房有充分的熟習時間。盡量避免使用人工奶嘴(包括安撫奶嘴)。若有需要額外餵哺的話,用杯子、針筒、匙羹等工具。

如果寶寶在醫院時主要是用奶瓶餵哺,回到家可能會拒絕吸吮媽媽乳房。媽媽可採取以下步驟,幫助寶寶轉回乳房親餵:

- 在寶寶不太飽亦不太餓的時候,尤其是臨睡著前,媽媽可抱著寶寶,脫掉上衣,盡量多些肌膚接觸,能有效穩定寶寶情緒。然後讓寶寶在媽媽乳房前自行尋找乳頭,直到他把嘴張大時,把寶寶抱緊,確保他含住了較多乳房,稍稍吸吮就會有乳汁排出。如寶寶含得好,媽媽多讚賞。如寶寶不耐煩、不願意的話,就用其他方法餵擠出來的乳汁,不要勉強。

- 寶寶喜歡乳汁排出得較快。在寶寶能含上乳房、但吸吮未純熟時,媽媽可用手來擠壓乳房,加快乳汁的流速,刺激寶寶吸吮吞嚥。

- 在回到乳房的過渡期裏,減少使用奶瓶和奶嘴(包括安撫奶嘴),轉用小杯餵哺。杯餵時寶寶要像猫貓一樣以舌頭主動舔食,與在媽媽乳房吸吮較相近。(可在網上用關鍵詞“杯餵”來尋找影片參考。)而且寶寶天生喜歡吸吮這個動作,一旦沒有奶嘴可吸,他對媽媽乳房的興趣會更大。

- 在寶寶的吸吮建立好前,媽媽要定時擠奶,以保奶量。

有問題的話,盡快回母嬰健康院找哺乳顧問商量。若寶寶能早日回到媽媽乳房親餵,對確保媽媽的奶量有很大幫助。

有些婦女的乳頭會較大、呈現平坦又或下陷的情況。但真正的下陷是很少有的,而且乳頭的形狀對餵哺沒有絕對的影響,所以媽媽不用太過擔心。基本上寶寶吸吮時,應含吮乳房而不只是乳頭。所以應讓寶寶盡早學習吸吮。

當你開始懷孕時,你可向對母乳餵哺有認識的醫生或護士確認自己是否有此狀況。即使有的話,他們會給予妳適當的建議,不需放棄用母乳餵哺。

當嬰兒出世後:

- 在產房內,讓剛出世的寶寶進行肌膚接觸,讓他在初生首小時內自然地找到乳房吸吮。可試用平放式或欖球式(分別見Q19圖三或圖四)的餵哺姿勢,因這較易控制嬰兒的頭部。

- 可用手輕柔地按摩乳頭(用擠奶器亦可),使乳頭略為凸出時,馬上放寶寶上乳房吸吮。

- 切勿使用任何奶瓶或奶嘴(包括安撫奶嘴),以免寶寶產生乳頭混淆。擠出的乳汁可用杯或匙羹餵他。

這情況一般也是屬於暫時性的。成因有:

媽媽的情緒:如剛開始上班、搬屋、寶寶或媽媽生病、過於疲勞、恢復月經頭兩天、與丈夫及家人的關係等等,都會直接影響媽媽的情緒。媽媽的情緒會直接影響奶量;媽媽精神愉快、心情舒暢會促進母乳的排出。故如發現奶量突然減少,而自己正是受任何問題或其他擔憂影響,便應盡快解決事情,以保持餵哺的信心和決心。當餵哺或上班擠奶時(請參考Q31要放鬆心情,多作深呼吸,以緩和情緒。如屬過份疲勞,便要爭取多些休息時間,不要逞強。又或可增加餵哺(特別是在晚上)與上班的擠奶次數,一般很快便可回復奶量的。

寶寶的生長週期:寶寶出世後首3個月是生長速度最快的時段,而且寶寶的發育並非成一直線,會有時快些、有時慢些。當寶寶進入增長較快的階段時(或稱猛長期),他對營養的需要會增加,有些媽媽的母乳量未能隨之增加,便會出現奶量不足。如屬此情況,媽媽只要對餵哺母乳有信心及恒心,盡量親自餵哺,確保寶寶有足夠的吸吮時間,而且兩邊乳房都要餵哺。如有擠奶器的話,亦可一邊餵哺一邊擠奶,以增加奶量(請參考Q30)。又如前所說,保持心情愉快,多休息,吸收足夠水份,奶量很快會因應寶寶所需而調校。

通常這種情況是由於乳腺阻塞,而且常見於以下的情況:

- 經過一段較長時間沒有餵哺。

- 嬰兒進食情況不大理想。

- 上奶後,每邊乳房餵食的時間仍然較短,沒有盡量清空其中一邊乳房(可參考Q9)。

- 由於位置或「就手」的關係,沒有時常轉換餵哺姿勢,而令一邊乳房容易出現硬塊。

解決方法:

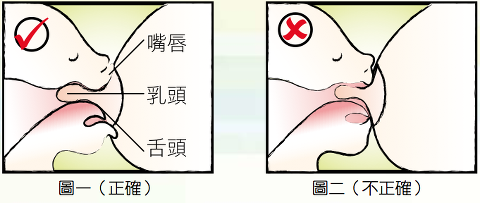

不論妳是用最常用的平放式(見圖三)、欖球式(見圖四)、側臥式(見圖五)或躺臥式(見第圖六),媽媽與寶寶的姿勢舒服就好。但有幾點必須注意:

寶寶含吮:

- 寶寶的嘴巴張得很大及上下唇均向後翻,深入地含著乳房。

- 寶寶稍微仰著頭來吃奶,他的下巴貼住媽媽乳房。

- 舌頭應在乳頭及乳暈下面。

- 當要把乳頭放出時,可用尾指輕輕伸入寶寶的嘴角至牙齦內,令他放鬆吸吮。

媽媽姿勢:

- 用手或枕頭托著寶寶整個身體,保持頭部至臀部成一直綫,以免寶寶要扭著頸來吃奶。

- 媽媽的背部、手臂及腳部要有充分承托,不要因遷就寶寶的位置而令自己的姿勢生硬。

寶寶的吸吮姿勢正確的話,容易吸取足夠的乳汁,亦可避免弄致媽媽的乳頭破損及痛楚。

寶寶出世前,媽媽可多觀看有關餵哺的影帶(如:本會網上教室「哺乳學堂」),以加強概念。媽媽緊記餵哺時要有足夠承托,以免造成頸背不適、疲勞等問題,導致餵哺意欲減退。

圖三:平放式:

- 坐直靠在椅背上,身體輕微前傾,但背及頸的彎度不應太大。

- 用手托著寶寶的身體,他的頭部應該對著你的胸部。在寶寶嘴巴張大時,才將他的頭放上乳房,而不是將乳頭放入他的嘴內。

- 如有需要可放枕頭以減輕手臂的壓力,但枕頭不可太低,以免令身體傾前。

- 腳下可放一張有斜面的腳踏或小凳、鞋盒之類作墊腳之用。

- 坐直靠在椅背上,身體輕微前傾,但背及頸的彎度不應太大。

- 用手托著寶寶的身體,他的頭部應該對著你的胸部。在寶寶嘴巴張大時,才將他的頭放上乳房,而不是將乳頭放入他的嘴內。

- 如有需要可放枕頭以減輕手臂的壓力,但枕頭不可太低,以免令身體傾前。

- 腳下可放在一種有斜面的腳踏或小櫈、鞋盒之類作墊腳之用。

圖四:欖球式:

- 坐直靠椅背上,身體輕微前傾,但背及頸的彎度不應太大。

- 用手托著嬰兒的頭及頸之間的位置,並用手肘夾著嬰兒的臀部,以易於控制嬰兒的整個身體。這時嬰兒應該與你是胸對胸,待嬰兒嘴巴張大時,才將嬰兒的頭放上乳房,而不是將乳頭放入嬰兒的嘴內。

- 如需要可放枕頭承托,以減輕手臂及手腕的壓力,但枕頭不可太低,以免令身體過份傾前。

圖五:側卧式:

- 媽媽及寶寶均側臥於床上,媽媽的頭部要有合適的承托。

- 寶寶也是側臥,與媽媽腹部對腹部。同樣地待他嘴巴張大時,才將他的頭放上乳房,而不是將乳頭放入他的嘴內。

- 媽媽兩腿之間及背部可放置枕頭,以作支撐。

圖六:躺後式:

- 媽媽躺在寬敞的沙發或床上,背部、頸部及手肘需要用靠墊承托。

- 讓寶寶伏在媽媽胸前哺乳。

- 這方法有利寶寶發揮本能,主動找尋乳房及吸吮,並讓媽媽可放鬆地協助及鼓勵寶寶。

- 此方法當媽媽感到疲倦時特別適用。但如果媽媽產後正服用藥物,最好有家人在旁照顧或觀察,以免媽媽睡著了而不能顧及寶寶的安全。

- 當媽媽乳汁排出過急時,此方法可透過地心吸力減慢乳汁流出速度。

- 盡早(即產後1 小時內)開始餵哺。

- 因應多求多供的原理,讓寶寶多吸吮。初生嬰兒於首數星期每天平均大約餵哺10 - 12次。晚間餵哺母乳更能刺激母乳分泌增加。

- 按需而餵,不要按時而餵。觀察和了解寶寶的覓食訊息。寶寶有覓食的動作便開始餵哺,無須等待他啼哭,或硬性規定隔幾小時才餵一次奶,因這樣做會忽略他的肚餓訊息,減少吸吮到的母乳。如果媽媽沒有按寶寶的需要餵奶,乳房的吸吮刺激太少,會引致母乳量不能配合寶寶的需要。按寶寶的覓食訊息來餵哺是確保足夠母乳供應量的重要原則之一。

- 正確的餵奶姿態,確保寶寶有效吸吮。(請參考Q19)

- 在初乳期盡量兩邊乳房都餵,讓乳房得到平均的刺激。至產後第5-6天奶量增加時,可先讓寶寶完成吸吮一邊乳房(即餵至乳房柔軟),如果他仍然未飽,可以再餵另一邊乳房。(請參考Q9)

- 出生至4 - 6 星期也不要給寶寶奶嘴(包括安撫奶嘴)或以奶瓶餵哺,以免引起乳頭混淆的現象。

- 媽媽應爭取時間休息,特別是當寶寶睡覺時。家務盡量交給其他人處理。

- 保持心境輕鬆愉快。預早安排家務可以減少過勞或緊張。放鬆身心有助增加奶量。

- • 飲食要均衡。要按口渴的感覺來飲水,以確保吸取足夠水份來製造母乳。避免進食減少乳汁的食物。(請參考Q38 及Q39)

生病及藥物使用 (9)

乳脹、乳管阻塞及乳腺炎的徵狀均很相似。你可參考下列資料,但如有懷疑,便應盡快向有經驗的醫護人員查詢:

乳脹 - 大多在產後的2-5天,兩邊乳房同時慢慢感到腫脹、發熱及輕微痛楚。一般不會發燒,並且身體感覺正常。

乳管阻塞 - 一般在餵哺後突然出現。大多出現在一邊乳房的局部位置,該位置會有少許腫脹。皮膚不一定會發熱,局部位置會有輕微痛楚。一般不會發燒,並且身體感覺正常。

乳腺炎 - 大多出現在一邊乳房的局部位置,該位置的皮膚會發紅、發熱及脹痛,體溫會升至攝氏38.5 度以上,並且媽媽會怕冷,感覺似患流行性感冒。

為預防有以上情形出現,媽媽要避免乳房過脹,保持乳汁有效移出。如果媽媽需與寶寶分開,媽媽應每天以手擠或奶泵移出乳汁8-12次。此外,太緊的胸圍或衣服容易引起乳管阻塞。加上如果媽媽心理壓力大或疲勞過度的話,抵抗力會減弱,導致乳管阻塞演變成乳腺炎的機會增加。(請參考Q26)

如有上述(或參考Q24)徵狀出現:

- 盡快往醫生處檢查(最好是對餵母乳有認識及支持的),看看要否服用抗生素或止痛藥。(請參考Q24)

- 一般情況下是可以繼續餵哺的。因停止餵哺,在缺乏寶寶的吸吮下,會導致媽媽乳房內的乳汁無法移出。除影響奶量外,或會令病情惡化。

- 如果寶寶抗拒吸吮患有乳腺炎那邊的乳房,盡量用手或擠奶器將乳汁移出,令乳腺暢通。

- 必須臥床休息。可在床上餵哺寶寶。其他的家務及照料寶寶的工作交由家人協助。

- 飲用大量水份。

- 餵哺前,可熱敷以舒緩痛楚及幫助出奶,亦可按摩乳房。

- 餵哺或擠奶後,如乳房仍感到痛楚難耐,可冷敷乳房以減痛楚。

- 選用合身的胸圍,避免太緊或有鋼綫的型號。

- 沒有處理好的乳腺炎可能會惡化成膿瘡,那時候便可能需要用針筒或手術放膿。如果傷口遠離乳頭,媽媽可以繼續餵哺。繼續餵奶的好處是保持乳管暢通,防止乳腺炎再次發生,也避免治癒後寶寶抗拒那一邊的乳房。然而,乳腺炎可能會導致乳汁味道改變,令寶寶暫時拒絕吃奶。不管是選擇暫停餵奶還是寶寶不願吸吮,媽媽必須將母乳用手或擠奶器定時移出,以維持奶量及乳管暢通。

紅斑狼瘡症 - 紅斑狼瘡症不是一種可傳染的疾病,所以不會經母乳傳染給孩子。但如你需要服用有關此症的藥物,則必須先諮詢你的醫生,以確定該藥物對寶寶有否影響。患慢性病的媽媽照顧孩子可能會更容易疲倦,所以必須注意健康,多點休息,及定期往醫生處檢查。

乙型肝炎 - 如屬於非急性期,只是單純表面抗原陽性的媽媽,是可以餵哺母乳的。因現時全港的初生嬰兒一出世便會立刻接受乙型肝炎抗原的注射,如媽媽有上述症狀,其孩子亦會同時接受免疫蛋白球注射。餵母乳本身不會增加孩子受感染的機會。

甲狀腺亢奮症 - 一般此症用的口服藥對餵哺母乳都是安全的。如對藥物之使用有所擔心,可致電衞生署的母嬰健康院查詢。(請參考Q24)

上班擠奶及儲奶 (10)

在職媽媽復工後能否繼續以母乳餵哺孩子?答案當然是可以,而且成功個案也很多。只要你事前做足準備,你的寶寶仍然可以繼續享受你給他的母乳,無需在復工前轉餵奶粉。

事前準備:

- 復工前宜與直屬上司溝通,表明自己有意在復工後繼續以母乳餵哺孩子,每天需要兩次在公司擠奶(其中一次可以是午飯時間),每次不超過30分鐘,希望公司能體諒及支持,並可查問人事部能否提供合適的擠奶房間(如會議室、休息室等)。

- 復工前2-3週宜開始在家建立「母乳庫」。每次餵奶後可將剩餘的奶擠出來,以奶袋 / 奶瓶儲好,放在冰格內。每次擠奶量有多少不重要,以積少成多的理念去累積,好讓復工後減少要「追奶」的情況。

購買清單:

- 擠奶器(按:媽媽不一定需要購買擠奶器,建議先學習用手擠奶)

- 奶袋 / 奶瓶(每天需用至少2個來儲存擠出來的母乳)

- 密封膠箱或密實袋2個(用以盛載擠奶器、奶瓶等)

- 冰袋1個(連冰種,於運送途中用以保溫)

- 清潔布(1條長期放置在辦公地點)

其他物品(視情況而定):

- 嬰兒用品專用清潔劑(1 樽長期放置在公司內)

- 消毒藥丸或微波爐消毒袋(消毒擠奶器用)

- 迷你雪櫃(若公司沒有雪櫃提供)

餵奶及擠奶時間表(只作參考用,每位媽媽實際情況可能各有差別):

| 上班前 (約7:00 - 8:00 a.m.) | 親餵寶寶 |

| 中午 (約12:00 - 2:00 p.m.) | 第一次擠奶,約需30分鐘 |

| 下午 (約4:00 - 6:00 p.m.) | 第二次擠奶,約需30分鐘 |

| 回家後 | 按寶寶需要親餵 |

溫馨小提示:

- 兩次擠奶盡量相隔不超過4 - 5 小時為佳,以保持穩定的奶量。

- 若擠出的奶量不理想時,可以用手指按摩及輕掃乳頭,有助刺激第二次噴奶反射,讓擠奶過程加快。擠奶過程宜放鬆心情,切忌擔憂自己乳汁不足。

- 每次擠奶前宜多喝水來補充水份。

- 返工初期,如未到擠奶時間乳房已經很脹,可到洗手間短暫用手擠奶3-5分鐘舒緩乳脹。

- 清潔擠奶器:坊間有多種方法,包括用熱水浸泡、消毒藥丸或微波爐消毒袋等。亦有媽媽選擇帶兩套擠奶器,免卻在公司內清洗的功夫。

- 儲奶方式:將擠出的母乳倒入奶袋 / 奶瓶後,應寫上日期及時間,以方便每次使用時取出日期最早的存貨。若打算翌日使用,可儲放在冷藏格,否則可直接儲於冰格。(請參考Q32和Q33)

- 冰格宜放一個膠盒或密實袋以存放母乳,避免與其他食品有所接觸。

- 運奶方式:冰袋內需備有足夠雪種,確保運送時間內乳汁保持低溫,以免影響母乳質素。回家後,第一時間把冰奶 / 雪奶放回雪櫃內。

- 上班前約2 - 3 週便開始在兩餐之間擠取母乳。但需留意,此情況下寶寶索食可能變得更頻密。

- 可早上第一次餵奶時(因乳汁最多),一邊餵寶寶,另一邊用擠奶器擠出母乳。當他吃完一邊時,兩邊對調,不用擔心已沒有母乳,因你或會有第二次的噴奶反射。

- 晚上寶寶吃得較少的時候亦可擠奶作儲存用。

- 在儲存額外乳汁的過程中,如發現寶寶不能進食足夠的母乳,應先將擠出的乳汁補給他。(亦請參考專題(二) 上班擠奶全攻略)

- 由於母乳含有抗體,剛擠出的母乳在室溫下可保存約4小時。如有冷藏設備,最好還是盡快冷藏,特別是在夏天的日子。

- 母乳應盡量儲存於雪櫃裡較後的位置,以保持穩定的低溫,不要放在雪櫃門那邊的層格。

- 母乳儲存的溫度和時間可參考以下圖表:

|

存放溫度

|

儲存時間

|

|---|---|

| 室溫(25-37℃) |

4小時

|

| 冰袋加冰種 |

24小時

|

| 雪櫃冷藏格(2-4℃) |

5天

|

| 雪櫃冰格(-18℃或以下) |

3個月

|

| 獨立冷藏櫃(-20℃) |

6個月

|

(資料來源:衞生署《愛•從母乳開始》)

- 如預計該批母乳在48小時內也不會使用,最理想是在擠出後10小時內,把已放在冷藏格的母乳轉存於冰格。

- 擠出的母乳需儲存在已消毒的奶瓶或奶袋(奶袋不太環保及經濟,但可節省空間),並貼上日期時間標籤,日後以先入先出的次序使用。不要用箱頭筆直接寫在奶瓶或奶袋上面,因某些油墨可能會滲進奶瓶或奶袋裏去。

- 正常情況下,每瓶的份量最好剛足夠寶寶一餐使用,因吃剩的母乳必須倒掉。

- 你亦可把擠出的母乳分成數1-2安士的小瓶或小袋。遇上寶寶需求有變化,亦可彈性處理份量,避免浪費。而已解凍的母乳必須於24小時內使用。

有很多媽媽會因缺乏孩子的吸吮及繁忙的工作,令上班後奶量慢慢減少。這是很普遍的現象。如遇此情況,可嘗試以下的方法,或可令奶量回升:

- 在家時,必定要自己親身餵哺,如可行,可一邊餵一邊擠奶。此舉會令你的身體收到更強的造奶訊息,藉以增加奶量。

- 就算工作繁忙,媽媽亦要記得飲足夠的水份。

- 擠奶時宜放鬆心情,對自己要有信心。

- 如可行,在上班的工作時間內,盡量定時擠奶最少2次。如果情況許可,增加不定時的短時間手擠奶。增加擠奶的密度,比加長每次擠奶的時間,更有效刺激身體造奶。

- 由於上班後,擠奶的次數往往比原本親餵的次數少,於是奶量便會減少。所以上班後,盡量保持每天親餵及擠奶的總次數與之前一樣,便有助確保奶量充足。如日間擠奶次數有限,那早晚便可多餵一兩次來補足。

- 不要輕易戒掉夜奶。若真的不再需要晚間餵哺寶寶,那你在睡前必須擠奶1次。

時下流行「全泵型」(媽媽從不讓孩子直接吸吮乳房)的餵哺文化,到底「全泵型」的得失如何呢?

部份在職媽媽擔心產後復工以後不能直接親餵,故一開始便使用擠奶器,或用人手擠奶的方法,擠出母乳,再以奶瓶餵哺給嬰兒,認為可減輕日後的分離感覺。

也有些媽媽認為,將奶泵出來,可清楚知道嬰兒的進食份量,又可盡快適應有規律的生活習慣。

更有媽媽表示「全泵型」餵哺是不想丈夫和家人有「被迫隔離」或「被排擠」的感受,讓他們有更多機會親近及餵哺嬰兒,增進感情亦方便照顧。

以上的憂慮或誤解,其實只要在哺乳過程中及早準備,問題就不難解決了!

「全泵型」的風險:

- 擠奶用具暫無法完全適應、配合所有媽媽的乳房狀態,在移出乳汁時效率遠遠不及寶寶直接吸吮。若不正確使用擠奶器,亦容易引致乳頭破損、乳管阻塞和乳腺炎等問題。

- 有媽媽可能會因過份專注奶量,容易因頻密的擠奶動作而引致乳頭勞損,及導致過份疲勞。

- 無疑有個別媽媽能輕易擠得足夠奶量,餵哺自己的孩子;但更常見的情況,是越擠越少(可能是擠奶的次數少、奶量少、又或錯誤使用擠奶器的結果),至嬰兒未滿月已瀕臨放棄。

- 根據很多文獻,嬰兒在吸吮乳房的整套動作中,能自發性地同時協調吸、吮、吞嚥和呼吸,這有助嬰兒的腦部、心肺功能及口腔肌肉的鍛煉,有助日後語言及體能發展。

- 寶寶吃奶時與媽媽肌膚接觸,寶寶身體的病原體可以在吃奶時傳給媽媽。當媽媽的免疫系統偵察到病原體,便會即時製造大量針對病原體的抗體,通過乳汁傳給寶寶作保護,為寶寶未成熟的免疫系統分工。

- 為了要儲存及餵哺擠出來的母乳,媽媽自己或家人便需頻繁地清洗和消毒器具。既增加了家務,亦添了寶寶在餵哺時受不潔器具感染的風險。

- 母乳餵哺除了為孩子提供營養,更是十分重要的親子關係和安撫方法,是母愛的表現。這不是擠奶器、奶瓶可以取締的。

親餵母乳雖然偶有辛苦,但箇中的樂趣是旁人無法體會以及取代的。所以,若非因母嬰身體健康狀況而需分隔,否則建議盡量直接親餵,可以減省擠奶及清潔消毒等的工序,省時方便又環保。餵哺只是照顧寶寶的其中一個環節,家人想參與的話,可幫忙掃風、換片、洗澡、與寶寶聊天等。要復工的媽媽,只需及早準備(可參考專題(二)上班擠奶全攻略、Q30及本會網站內的「爸媽心聲」、家人如何支持母乳餵哺的文章)。

母親飲食及疑問 (7)

嬰兒只是間接吸收母體的營養,媽媽每天只需多吃大約300-500卡路里的食物。媽媽進食時只要注意食物營養,並採取均衡飲食(請參考Q44的食物金字塔),感到口渴時便飲水,這樣便已足夠造奶及保持媽媽的體能。(亦可參考Q39及中醫師的生乳及通乳方法。)

持續餵哺 (8)

母乳在任何階段均有其營養價值,與及同樣有保護抗體和活細胞等物質,這是其他食物難以提供的。在第二年(即1至2歲期間),寶寶開始進食固體後,448毫升的母乳仍能為孩子提供所需的:

- 29% 能量

- 43% 蛋白質

- 36% 鈣

- 75% 維他命A

- 76% 葉酸鹽 (維他命B9)

- 94% 維他命B12

- 60% 維他命C

-

(資料來源: “Nutrition, growth, and complementary feeding of the breastfed infant,” KG Dewey, 2001)

但2歲以上的孩子應已建立均衡健康的飲食習慣(如下圖)。此階段,正如世界衞生組織的建議,.母乳仍可作為天然營養輔助食物。

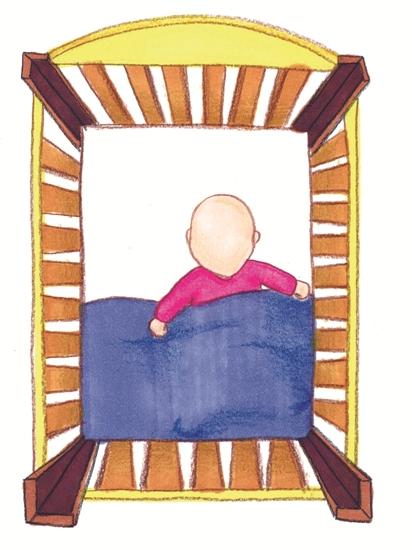

寶寶晚上醒來數次是正常事。如果寶寶與父母睡在同一房間,能方便父母起來照料,有助減少寶寶啼哭。為防嬰兒猝死症 (SIDS),父母應留意以下幾點:

- 不論何時,嬰兒應面朝上而仰睡。

- 在首6個月,嬰兒應睡在父母附近。

- 床面應平坦和結實。絕對不要放嬰兒在枕頭上睡覺。床上不應放任何枕頭、毛公仔或過多的被鋪。

- 嬰兒不要穿太多層衣物、房間溫度保持適中(約16-20℃),以防體溫過高。

- 嬰兒睡眠的空間不應有人抽煙。

不少父母覺得與嬰兒同床而睡對晚間哺乳有幫助,能提高一家人的睡眠質素。但香港生活空間狹窄,與嬰兒同床而睡必須要注意以下幾點,防止意外發生。

睡眠環境

- 床褥必須填滿床架,確保嬰兒不會掉下床,或卡在床褥與牆中間。父母可考慮直接將成人床褥放在遠離牆邊的地上。

- 不要抱著嬰兒在沙發或搖椅上睡著。嬰兒也不應單獨在沙發上睡著,因為嬰兒的面部容易埋進椅背或椅背與椅墊中的夾縫。

同床家人

- 媽媽應以親身授乳為主,而非用奶瓶或奶粉餵哺。(因親餵的媽媽睡時對寶寶較為敏感)

- 成人不可抽烟、喝酒、使用會導致昏昏欲睡的藥品、痴肥或其他原因導致睡得過份沉穩。

- 床上無年紀較大的兄姊。

- 早產嬰兒首數月不適宜與成人同床。

同床而睡有利有弊,而每個家庭的情況不一樣,旁人難而代為作出選擇。父母應在權衡利害後,按自身情況而作出睡眠安排的決定,並採取所有適當的安全措施。

資料來源: Maximizing the chances of Safe Infant Sleep in the Solitary and Cosleeping (Specifically, Bed-sharing) Contexts, JJ McKenna, University of Notre Dame; Caring for your baby at night – A guide for parents, UNICEF UK

這個問題和一些題目如:「寶寶何時才懂說話」、「何時開始走路」等等沒有大分別,因為每一個寶寶的發展過程不一,根本沒有人能預期得知他們何時要戒夜奶。尤其在初生階段,因嬰兒胃容量有限,而且母乳的成份最容易被消化系統吸收,所以要多次餵哺才能滿足需要。如果媽媽白天時要與寶寶長時間分離的話,晚間哺乳是保持奶量的一個重要方法。媽媽無須急於幫嬰兒戒夜奶,因為當嬰兒發展至能在日間吸收到所需要的營養時,便會自然戒掉夜奶。

在這之前,媽媽可能因夜間哺乳而覺得疲勞,所以要注意以下幾點:

- 日間找最舒適的哺乳姿勢(尤其是後躺式),讓媽媽哺乳時亦能放鬆休息;

- 盡量將大部份家務交給家人或傭人打理;

- 盡量爭取多些休息時間,例如寶寶睡眠時也同時一起休息;

- 謝絕晚間探訪和來電,以便多些時間休息;

- 找適合自己情況的方法,減低夜間哺乳所需的功夫,如將嬰兒床放在自己睡床旁邊(請參考專題(五));

- 若真的有戒夜奶的必要時,可嘗試把最夜的一餐調校至晚一點才餵。如安排.12點 - 1 點才餵最夜一餐。一般情況下,嬰兒大約可睡至翌日早上5 點左右。

有關如何或何時戒奶一問,如前所說,沒有特定的時限。世界衞生組織的建議是餵至2歲或以上,視乎媽媽和寶寶的喜好。總括而言,較幼小的嬰兒(3個月以下)需要適應及準備的時間相對可能較長,例如:要適應如何吸吮奶瓶(如嬰兒拒吃奶瓶可參考Q36)、奶粉的味道和對奶粉有否過敏,媽媽亦可減少乳脹所引起的不適。而這過程可持續約一至兩星期,過程中寶寶可能出現拒食或哭鬧的現象,亦屬正常。

開始時,妳可用2 - 3天來戒一餐奶,首天只需減少親身餵奶或擠奶一次,該餐以奶瓶替代餵哺,直至寶寶完全適應。如媽媽乳脹情況不太嚴重,即可嘗試再每日減多1 - 2餐,如此類推以漸進式進行,直至完全成功轉奶。當停止餵母乳後,可能還會有輕微乳脹出現,但這只是短暫的情況,乳汁會因缺乏刺激而逐漸減少及至停止。

較大的嬰兒(6個月以上)也可用以上方法,只需在中午及晚餐內加入固體食物替代母乳或奶粉。

而較大嬰兒因不能由媽媽直接授乳,可能會出現情緒不穩情況,因吸吮對寶寶來說,除了可進食母乳外,亦由此獲得母愛及安全感。如突然與寶寶減少身體直接接觸,會令他感到一定的恐慌、哭鬧,他或會以吮手指或手帕等作為代替。媽媽在這期間可多作鼓勵及擁抱,應盡量令寶寶明白斷奶是自然過程(解釋給他知,他們已長大了,可以好像大人一般進食固體),非他本身犯了錯誤而導致的,藉此協助寶寶適應。

中國傳統認為進食淡豆豉、乳鴿及動物肝臟等也會令奶量減少,故若有需要亦可一試。如媽媽因某些原因需短時間內立即停止授乳,可向家庭醫生或醫院詢問有關回奶丸之用處及利弊。

額外資料 (3)

- 當你懷孕時,或寶寶出生之後,他提供配方奶樣品或配方奶公司的廣告給你。

另外,若他告訴你:

- 基本上,餵母奶與餵配方奶都是一樣的。

- XX 牌奶粉是最好的。

- 因為在生產剛結束時你將感到疲倦,而且寶寶通常也都沒有興趣,所以不需要在產後立即哺餵母乳。

- 沒有乳頭混淆這回事,你應該在早期給予寶寶奶瓶餵哺,以使寶寶接受瓶奶的乳嘴。

- 當你或你的寶寶生病,或者你服用藥物或接受檢查時,都應該停止哺餵母奶。

- 當獲知寶寶6 個月大而你仍然持續母奶哺餵時,他感到驚訝。

- 寶寶6 個月大以後,母奶就已經沒有營養價值了。

- 絕不可以讓你的寶寶邊吃母奶邊睡覺。

- 不可以到醫院探視照護你生病的寶寶,因為在家休息是非常重要的。

- 在你餵奶有問題時,他不會設法幫助你。

以上均為醫護專業人員對母乳餵哺的認識不深而所產生的誤解。為使你能順利成功餵哺母乳,當你生病或遇到哺乳困難時,懂得找一位支持母乳哺育的醫生及護士協助至為重要。

資料來源:Dr. Jack Newman's Guide to Breastfeeding (在美國書名是 The Ultimate Breastfeeding Book of Answers)單張 #18 如何知道醫護專業人員並不支持母乳餵哺 2005年一月修訂

撰寫: Dr. Jack Newman

翻譯: 劉宜芳、陳昭惠 翻譯 2005 年4 月

一、常用通乳的中藥:王不留行、白通草、木通、土瓜根、漏蘆

二、常用通乳食品:黃豆及豆製品、花生、木瓜、魚類。產後無乳,因母親產後氣血虛弱,經絡不調所致也。

三、常用通乳食譜:凡能增加精津、血的食物均有助泌乳。

1. 王不留行豬腳湯

用料:王不留行一兩,白通草三錢、豬蹄腳一雙(大者半隻)

2. 豆腐煲鯽魚湯

用料:本地白鯽一條、豆腐兩方塊、生姜三片、蔥白二條

3. 豆腐豬蹄湯

用料:豬腳一隻、豆腐兩方塊、絲瓜半斤、香菇(干) 一兩、生姜、精鹽調味,先煲豬蹄、香菇、後放豆腐、絲瓜,此湯養血潤膚,通絡下乳。

4. 黃花豆腐湯

用料:黃花菜一兩(金針)、豆腐兩方塊、瘦肉三兩、米酒少許、生姜片、蔥花少許

5. 木瓜魚尾湯

用料:木瓜一個、鯇魚尾(約半斤)、生姜三片、蔥花少許

6. 木瓜豬蹄湯

用料:木瓜一個(約一斤)、豬腳一雙(約一斤)、黃豆二兩、陳皮三分之一個

7. 花生豬蹄湯

用料:花生二兩、豬腳一隻、王不留行(干) 一兩、蜜棗三個

8. 紙通木瓜魚尾湯

用料:鯇魚尾一條、木瓜一個、白通草三錢、紅棗一兩

9. 花生紅棗湯(適合素食者用)

用料:王不留行一兩、紙通四錢、花生三兩、紅棗一兩或王不留行一兩、白通草三錢、黃豆三兩、大棗六個

10. 黃豆豬骨湯

用料:豬骨一個、黃豆三兩、紅棗一兩、冬菇一兩

凡能養血生津的食物都有助生乳的作用,凡活血通絡都能通乳,兩者配合則能補血生乳。

( 資料來源:本會2001年11月季刊 作者:香港現代中醫進修學院 蘇元元教授 )

註:健康母親非一定需要增奶偏方,媽媽們只需要均衡飲食,多飲水及有充足休息便能保證有充足的奶量,而儘早開始餵哺及使用正確的哺乳姿勢亦是成功哺乳因素之一。

免責聲明

本會並非專業資詢機構,僅為互助及推廣組織。鑑於本會職能,本網站內所提供的資訊僅應作為一般教育及參考用途,如有任何醫療問題或事故而引起的一切法律訴訟,本網站一概不負責。如果你有任何醫療問題,應向自己的醫生面對面查詢,而不應單倚賴本網站提供的資料。